宇仁義和・本間浩一・持田誠・石井淳平. 2025. 民俗資料の収集と廃棄の基準を議論するための事例紹介. 博物館学雑誌, 50(2): 69–88. PDF 1.2 MB 引用文献で示したURLの一部に誤りや削除済み記事が含まれます。リンクは本ページをご利用ください

ポスター発表 量産品の資料名称:近代模範用品と工業製品(宇仁義和、上原嘉宏、森田聡美) 全日本博物館学会(2025年7月5–6日@國學院大學)pdf 5.2 MB

ポスター発表 小規模館や道博協未加盟資料館を対象にした研修会(宇仁義和) 北海道博物館大会2025(20245年7月4日@北海道開拓の村)pdf 3.1 MB

ポスター発表 「民俗資料」の区分けと資料名称:生産者数と製造数に注目して(宇仁義和) 全日本博物館学会(2024年6月29–30日@北海道開拓の村)pdf 3.5 MB

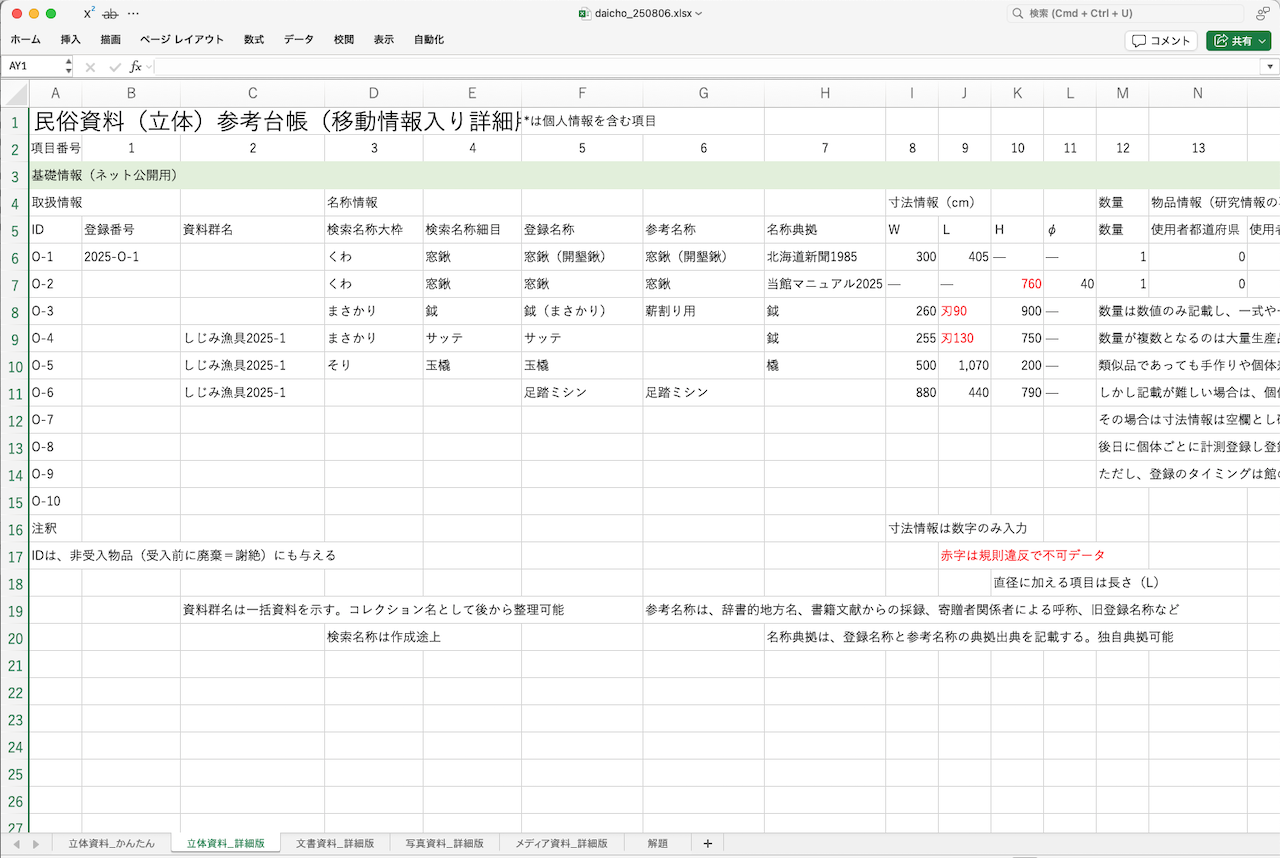

エクセルを用いて小規模博物館や資料館に向けた資料台帳、そして業務日誌の様式を作成しました。改変自由、無料で使えますので、ご活用いただければと思います。

小規模博物館や資料館に向けた資料台帳と業務日誌

○上川北部・留萌地方博物館資料館研修会

2025-6-17 上川北部・留萌地方博物館資料館研修会「博物館資料の収集保存と廃棄の基準を考える」@名寄市北国博物館 名寄市北国博物館、士別市立博物館、下川町ふるさと交流館、留萌市海 のふるさと館、中川町エコミュージアムセンター、美深町郷土資料館、天塩川歴史資料館、苫前町郷土資料館、中頓別町郷土資料館の担当者が集まり、資料受入書類や台帳を回覧、エクセル台帳を投影して相互に比較検討しました。

2025-3-19 渡島檜山地域博物館資料館研修会「自治体消滅後の資料保存を考える」@七飯町文化センター 市立函館博物館、函館市文学館、七飯町歴史館、森町教育委員会、知内町郷土資料館、厚沢部町教育委員会、福島町教育委員会、今金町教育委員会の担当者が集まり、フランス東南部グルノーブル市のドフィノワ博物館の展示室と収蔵庫の状況を紹介するとともにエクセル台帳を投影して相互に比較検討しました。

2024-12-16 上川中南部博物館資料館研修会「博物館資料の収集保存と廃棄の基準を考える」 上川南部@丘のまち郷土学習館「美宙」(美瑛町) 旭川市博物館、富良野市博物館、丘のまち郷土学習館「美宙」、鷹栖町郷 土資料館、旭川兵村記念館、愛別町教育委員会社会教育係、東川町郷土館、上富良野町郷土館、占冠村郷土資料室の担当者が集まり、資料受入書類や台帳を回覧、エクセル台帳を投影して相互に比較検討しました。

2024-4-30 走知美勉強会 北海道東部にある網走市立郷土博物館、斜里町立知床博物館、美幌博物館の3館の歴史民俗担当学芸員とともに資料の収集基準や受入登録の手続き、収蔵庫の状況、そしてデータベースについて情報交換をおこないました。資料の分担収蔵については将来的にも想定外という印象でした。

*上記研修会での議論や意見交換の内容は参加館相互の共有に留めています。概要は「小規模館や道博協未加盟資料館を対象にした研修会」をご覧下さい。 pdf 3.1 MB

○北海道博物館協会学芸職員部会オンライン研修会

2024-11-26 研修会「小規模館でもここまでできる〜デジタルアーカイブと早稲田システム」 北海道博物館協会学芸職員部会の事業として豊見城市教育委員会文化課(沖縄県)の島袋幸司氏を講師としたオンライン研修会を開催しました。

2024-9-10 研修会「博物館の資料廃棄~江別市の事例を題材に」 北海道博物館協会学芸職員部会の事業として江別の文化財を考える会(元江別市郷土資料館館長)の園部真幸氏を講師としたオンライン研修会を開催しました。

2024-5-21 研修会「効率的な保存と収蔵庫運用法」 北海道博物館協会学芸職員部会の事業として函館市教育委員会文化財課(元市立函館博物館学芸員)の奥野進氏を講師としたオンライン研修会を開催しました。

オンライン研修会に関心のある方は連絡ください。

○民俗資料全国フォーラム【終了しました】

2023-10-31 横浜フォーラム2023「フランスから考える民俗資料の収集保存と活用方法」

→【開催報告】

基調講演は、グルノーブル・アルプ大学 Université Grenoble Alpes の ベルトン アリス BERTHON, Alice 先生。フランスでは文化大臣も委員を務める博物館委員会やコレクションに関する国や自治体の委員会が存在すること、登録博物館の目録掲載資料は譲渡不可であることなど、日本とは異なる状況を知ることができました。

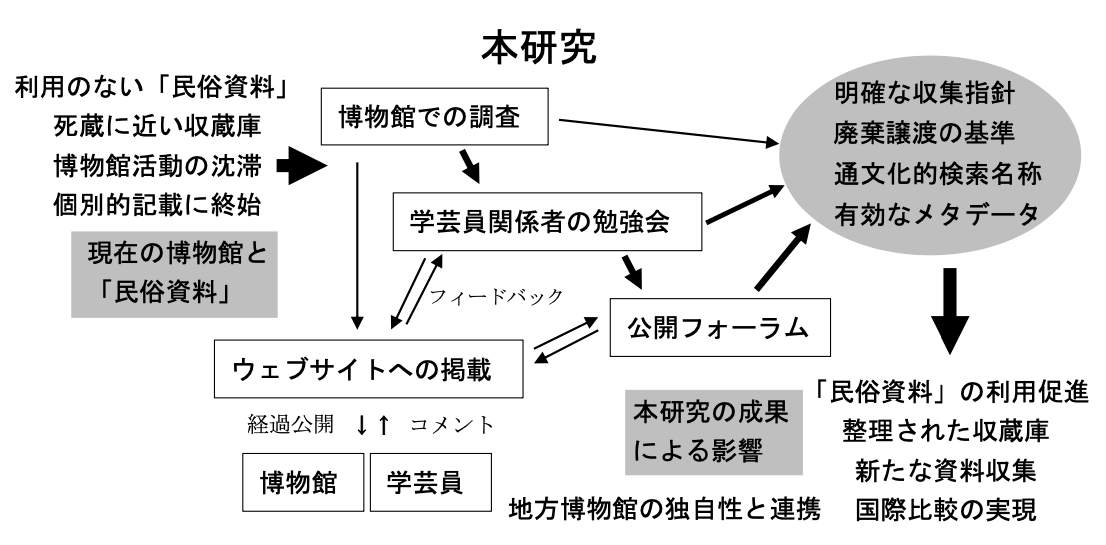

本研究は、地域博物館の主要な資料である「民俗資料」について、収集保存と廃棄譲渡の選択指針を公開の場で議論し、緩やかな合意形成を行ない、あわせて現代的な命名法と検索用のデータセットを構築することを目的としています。研究の項目は下の5つです。

1.「民俗資料」の収集指針の提案

2.収蔵資料の廃棄と譲渡に関する基準の提示

3.検索用のメタデータの追求

4.通文化的な検索名称の考案

5.海外博物館での「民俗資料」の扱い

「民俗資料」は、人文系の資料全体から考古・美術・歴史の3部門の資料を除外したもので、いわゆる民俗文化財に加え、電化製品や大量生産品、その他の生活資料や産業資料を含めた広い意味で用いています。なかでも注目しているのは「半量産品」です。手作りの民具は日本民俗学会や日本民具学会という研究コミュニティが存在し、高度な技術製品については国立科学博物館に付属する産業技術史資料情報センターが調査をしてきました。ところが、農機具のような低度技術で小規模の量産品は研究母体がなく、一部の博物館では未審査で集めてきた状態の悪い資料が収蔵庫を圧迫する状況となり悩みの種となっています。

この状況を改善することが研究の目的です。

民俗資料保存活用研究会:メンバー

宇仁義和(東京農業大学学術情報課程オホーツクキャンパス) researchmap ウェブサイト ブログ twitter (X)

持田 誠(浦幌町立博物館) researchmap ブログ twitter (X)

石井淳平(北海道博物館協会学芸職員部会) researchmap ブログ twitter (X)

本間浩一(慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所) ウェブサイト

資料の廃棄が現実の問題となるのは、収蔵庫の容量が有限だからです。理想を言えば、博物館の使命はすべての資料を永遠に保存することですが、実際には博物館はさまざまな形で非保存を選択しています。それは設置目的や使命、収集方針、さらには収集委員会などによる資料価値の判断による収集の断念。収蔵庫の容量不足などを理由にした収集の停止。これらの選択により保存されることなく散逸や廃棄となった文物が生まれます。破損や不揃いなど不完全な民俗資料が存在するのであれば、順序は逆になりますが受入後に資料の価値判断をすることが必要になってくるでしょう。その結果、譲渡や交換、さらには廃棄も許される場合があるのではないでしょうか。

資料の廃棄は、これまで禁忌、タブー視されてきました。平成の市町村合併はその契機だったのですが、資料の廃棄に及んだ博物館がその事実や内容を公表することはほとんど無かったと思います。状況を変えたのは、2018年に「お別れ展示」を行ない、新聞やテレビに積極的に広報して実際メディアが報じ、東京大学でフォーラムが開催された鳥取県の北栄町歴史民俗資料館の事例でした。このケースでは除籍資料の8割以上が個人や団体に譲渡されました。

廃棄は非可逆的な処分であり、多面的な判断が求められます。ところが、これに必要な情報が現在の日本には不十分なのです。保存の優先度を判断するには資料の希少性を知る必要があります。資料へのアクセスを考えれば、他の博物館での同一資料や類似資料の所蔵状況を把握することが望ましい。ところが、これが不明なのです。まず、資料台帳が不完全な場合がある、台帳が完全であってもネット非掲載のことが多い、さらにネットで公開されていたとしても資料名称が不統一で検索が難しいのです。

そこで検索用メタデータの追求や検索名称の考案を目指しているのです。