本研究は、日本の鯨類研究の発達史について、大村秀雄(1906–1993)の「第二鯨学事始め」(1986)のアイデアを検証することを出発点に始めたものです。大村(1986)は、個体レベルの科学研究を「第一鯨学」、資源管理学を「第二鯨学」という区分けを立て、その始祖を「第一鯨学」のうち歯鯨は小川鼎三(1901–1984)、 ひげ鯨はロイ・チャップマン・アンドリュース Roy Chapman Andrews (1884–1960)、「第二鯨学」は松浦義雄(1910‒1945)としました。その後の日本の鯨類学は捕獲個体を素材にした「第二鯨学」を中心に発達し、大村が指導的役割ではあるが、その始祖は松浦だったという趣旨です。実際には大村は「第一鯨学」に含まれる骨学分野でも大きな業績を残しています。研究組織や調査主体を見ると「第一」と「第二」の差異は、学問分野というよりも研究素材が捕鯨個体かそれ以外の漂着個体であるか、水産学か生物学かという興味関心の違いに見えます。

それはさておき、研究着手時には大村のエッセイへの検討は十分ではなく、西脇昌治と水族館の関係も知る人ぞ知る状態であり、アンドリュースの日本関連書籍は和訳されておらず、日本の鯨類研究については近過去にも関わりず一般には未知の部分が相当にある状態でした。捕鯨会社の鯨類学への関わりについても、欧米と異なり、科学研究には冷淡だったのではないかと想像されていました。

科研費での研究は、アンドリュースの追跡が中心となってしましたが、東洋捕鯨株式会社(1910–1934)の科学研究への大きな貢献、NHKアーカイブスの映像を用いた日本人の鯨類に対する態度変化など、想定外の成果も得られました。他方、鯨類研究者と水族館との関係の追跡は不十分に終わっています。

このページは日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金「もうひとつの近代鯨類学「第一鯨学」の形成と展開」(基盤研究C: 2011–2023、課題番号23501209)の助成を受け行われた成果のまとめです。

JSPSの報告ページ「KAKEN — 研究課題をさがす | もうひとつの近代鯨類学「第一鯨学」の形成と展開 (KAKENHI-PROJECT-23501209)」

姉妹研究:明治大正期に遡る一次資料「事業場長必携」を用いた東洋捕鯨の操業復元

野生動物は科学の研究対象となる以前から食糧などの生活資源であり、近代では産業的消費の対象でした。野生動物への接触機会は科学者よりも産業従事者の方が先にあります。鯨類も同様で、捕鯨会社や捕鯨者こそ形態や行動を詳しく知る存在でした。そこで、日本の近代鯨類学の草創期における東洋捕鯨が果たした役割、そしてロイ・チャップマン・アンドリュースの影響を文書資料から調べてみました。近代鯨類学の定義は大村(1981)にならい、学名を用いて生物学的種を記述する営みとしています。

その始まりは、服部徹編(1888)『日本捕鯨彙考』(復刻版:鳥海書房 2000)、岡田信利(1891)『日本動物総目録 有脊椎部』にあり、水産系では大日本水産会(1896)『捕鯨志』が早く、『動物学雑誌』では高松榮太郞(1894)「紀州熊野浦之捕鯨」、田子勝彌(1907)「クヂラ」と続きます。この時期の論考のほとんどは文献の比較検討に終始しており、学名を用いたことで近代生物学に一歩踏み出したものの、近世の地方名称すなわち産物名称をそのまま記していました。日本語名称を統一して標準和名を固定しようとする動きは見られません。とりわけ、長須の名称は回遊域の違いから長門や西海ではナガスクジラ、紀州ではシロナガスクジラを指していました。この混乱を整理して現在の和名への道筋を付けたのが東洋捕鯨でした。同社は近世捕鯨の鯨組や他の捕鯨会社とは異なり、山口県沖の日本海と四国や和歌山県の太平洋側の両方に事業場を有し、上記の長須の名が異なる鯨種に用いられる状態を社内に抱えていました。そこで社内名称を生物学的種に基づいて固定し、それが標準和名として使用されるようになったようで(粕谷・山田 1995: )、その年代を資料から明らかにしました。

ゴビ砂漠の探検で知られるR.C.アンドリュースは、アメリカ自然史博物館[American Museum of Natural History (AMNH)]の学芸員で、恐竜の化石調査をおこなう前は現在生きている鯨類を専門にしていました。アンドリュースは1910年に和歌山県の紀伊大島と宮城県の鮎川の事業場で捕鯨個体の調査を実施、歯鯨を含む6科11属13種の標本を収集し正しい学名を与えました。彼の調査に関しては当時の日本の研究者も知っており、東京大学に在籍していた永澤六郎(1916)「日本近海産鯨類の学名(再び)」動物学雑誌, 28(327): 45–47はアンドリュースと手紙で議論した結果を日本産鯨類の学名比定の論文に反映させています。つまり、日本の近代鯨類学はヒゲ鯨も歯鯨もアンドリュースが始祖だったといえるのです。

一方、東洋捕鯨はアンドリュースが日本や朝鮮の陸揚場でおこなった鯨類調査では全面的に協力、博覧会にナガスクジラの全身骨格を出品したり、捕獲対象種の分布や形態を述べた小冊子を発行しており、鯨肉の販売促進が目的でありながら鯨類の知識普及にも力を入れる活動を続けることになります。

宇仁義和. 2016. 日本の近代鯨類学草創期における東洋捕鯨とアンドリュースの影響. 日本セトロジー研究, 26: 17–25. (J-STAGE, PDF 1.2 MB)

*本報告で永澤六郎を教授あるいは東京帝国大学動物学教室の教授と記していますが誤りです。

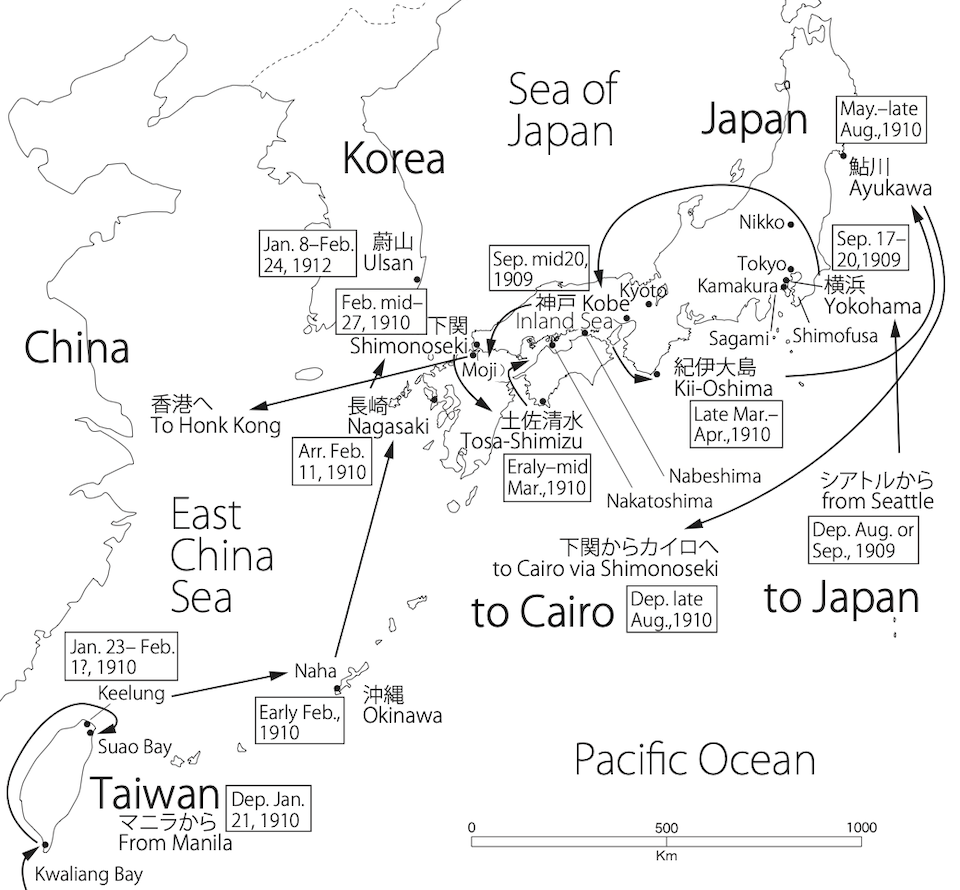

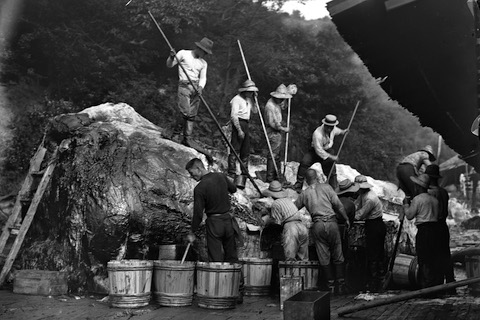

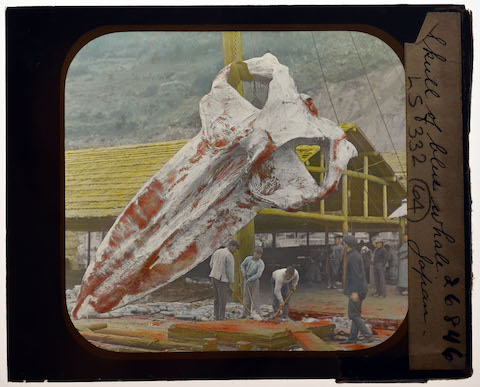

R.C.アンドリュースは、1910年にスミソニアン協会アルバトロス号のフィリピン調査に参加した後、台湾、沖縄を経由して長崎から日本での滞在を始め、紀伊大島と鮎川で捕獲個体の調査と標本収集を続けました。紀伊大島では8頭の鯨を調べシロナガスクジラなど3個体分の全身骨格を確保、鮎川では62頭以上を調査し、現在は無効となっていますがリクゼンイルカを新種記載し、巨大なオスのマッコウクジラの骨格を収集しました。その後、一時帰国の後、1912年に朝鮮半島南東部の蔚山[うるさん、을산]ではコククジラ23頭を含む32頭の鯨を調べ、コククジラの全身骨格を収集しています。これらの調査活動が可能になったのは東洋捕鯨の社員や現場従業員、本社や事業場の全面的な協力あってのことでした。東洋捕鯨は彼の帰国後にさらにツチクジラやシャチの骨格をアメリカ自然史博物館に寄贈しています。そしてマッコウクジラ、ツチクジラ、シャチの骨格標本はアメリカ自然史博物館で1933–1962年の30年以上にわたって常設展示されていたのです。また、コククジラの標本はスミソニアン協会国立自然史博物館で現在も展示中です。

鮎川事業場でのマッコウックジラ脳油の汲み出し作業 AMNH#27278

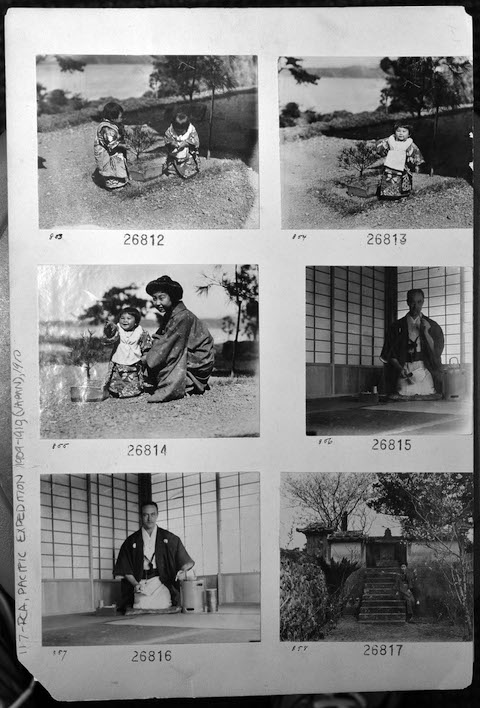

鯨類調査以外で特筆すべきは、アンドリュースが残したガラスネガやプリントが保存されていることです。横浜、日光、神戸、瀬戸内海、門司、台湾、沖縄、土佐清水、紀伊大島と鮎川、そして蔚山やソウルの写真は生物学的にも文化人類学的にも将来の貴重な研究資料となるものです。

宇仁義和・加藤幸治編. 2017. ロイ・チャップマン・アンドリュースの鯨類調査—鮎川 1910年. 東北学院大学論集歴史と文化, 55: 43–179. (東北学院大学公式ウェブサイト/PDF 38.2 MB)

宇仁義和. 2015. ロイ・チャップマン・アンドリュースが撮影した1910年の土佐清水. 高知県立歴史民俗資料館研究紀要, 19: 1–17. PDF 1.7 MB

宇仁義和・ロバート=ブラウネル・櫻井敬人. 2014. ロイ・チャップマン・アンドリュースの日本と朝鮮での鯨類調査と1909–1910年の日本周辺での行程. 日本セトロジー研究, 24: 33–61. (J-STAGE, PDF 9.7 MB)

宇仁義和・当山昌直・岸本弘人. 2014. R.C.アンドリュースが1910年に撮影した那覇の写真. 沖縄史料編集紀要, 37: 69–84. (沖縄地域学リポジトリ/PDF 7.3 MB)

アメリカ自然史博物館の研究図書館貴重資料室にはアンドリュースの写真がネガやフィルム、紙焼きの形で保存されています。これらの作品はナショナルジオグラフィック誌や単行本など彼の著作で掲載されていますが、地域資料の観点で紹介されたことは無いようです。これは彼の日本滞在時の記事や書籍の和訳が無く、日本の地方史や写真に関心を持つ人に縁遠かったことが原因と思われます。彼が最初に滞在した1910年は明治43年にあたり、国内でも鉄道網が整備されガラスネガ(乾板)が入手できる環境が整っていました。そのことが調査目的以外の写真も多く残される結果につながります。当時の地方としては写真が少ない風景や街並み、人々の姿は興味深い記録となっています。さらに、1912年の蔚山でのコククジラ調査の後、アンドリュースは現在の北朝鮮の範囲の地域を目指して朝鮮探検に向けて出発します。アメリカでは死亡記事が出るなど波乱の旅行だったようですが、現在ではアクセスできない地域を含み、当時としても極めて貴重な風景や建築、民俗的な写真を残しました。

韓国の蔚山広域市にある長生浦鯨博物館では科研費の成果を用いたアンドリュースの写真展が2度開催された

アンドリュースが朝鮮と日本で撮影した写真は、蔚山広域市にある長生浦鯨博物館で展示会が開かれ、現在では隣接する鯨文化村にある「アンドリュースの家」で一部の写真が展示されています。朝鮮の写真は高い関心を呼び、関係機関向けに無料で発行された展示会の図録は早々と在庫無しになりました。2つの図録「로이 채프만 앤드류스, 한국 에서의 발자취 [Roy Chapman Andrews, His trace in Korea]」と「로이 채프만 앤드류스의 아시아 탐험 일본편 [Roy Chapman Andrews and his trace of Asia expedition in Japan]」は、国内では国立国会図書館と北海道大学水産学部図書館が所蔵しています。

日本の水族館で鯨類を飼育し始めたのは1930年代のことで、静岡県沼津市の中之島天然水族館(現:伊豆・三津シーパラダイス)と阪神パーク、後の阪神水族館が舞台となります。また、現在のスタジアムのような観覧席を設けた飼育プールは1957(昭和32)年に開業した江ノ島マリンランドに始まります。このことは『鯨の話』(小川鼎三 1973)が自身の観察記録を日付入りで記す一方、『水族館』(鈴木克美 2003)など水族館に関する本格的な書籍の記述は典拠は示されずにいました。同年代に実現したとされる中之島水族館でのミンククジラの飼育についても同様でした。これは水族館の歴史が魚類中心に語られてきたことに原因があります。そこで、文献や写真、絵葉書などから、これらの記述の裏付けをおこないました。

小川(1973)は自身の調査旅行の記録であることから日付は信頼できると考えています。小川の観察では、ハンドウイルカの飼育は中之島水族館では1934年8月の訪問時には既に実施されており、阪神パークでは1934年8月19日に現在の尼崎市沖で捕獲されたカマイルカの飼育を開始とあります。よって、日本で最初に水族館でイルカを飼育したのは中之島天然水族館であり1934年8月以前からハンドウイルカの飼育を、阪神パークでは1934年8月からカマイルカの飼育を開始しています。この2つが国内のイルカ飼育の始まりと考えます。

他方、イルカより大型の鯨類では、中之島天然水族館では1930年代、一説では1938年にミンククジラの飼育を実現、1935年に開館した阪神水族館では1936年10月に和歌山県太地から阪神丸で輸送したゴンドウクジラの飼育を始めました。鯨種は写真からコビレゴンドウと思われます。搬入後には分娩もありましたが、すぐに死亡しています。

飼育設備では、自然の入江を網で仕切った飼育施設(中之島天然水族館)、陸上に設置したコンクリート製の飼育プール(阪神パーク)、という違いもありました。そこから20年後の1957年には、大阪府のみさき公園自然水族館では飼育プール側面にガラス窓が設けられ、おなじ年の江ノ島マリンランドではスタジアム席を備えた大規模なイルカショーの施設ができたのでした。

宇仁義和. 2015. 1930–50年代における日本の水族館での鯨類飼育. 博物館学雑誌, 40(2): 147–154. PDF 10.5 MB

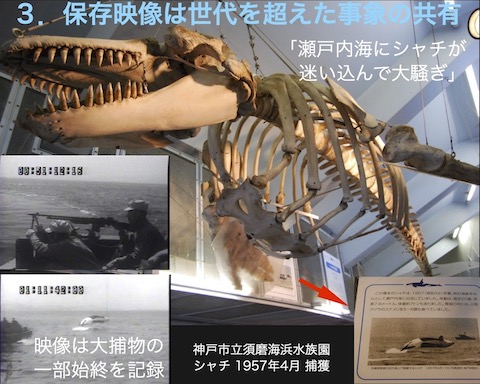

日本の座礁漂着個体や迷入個体などの鯨類ストランディングに関する記録収集は歴史が浅く、研究機関による収集は(旧)鯨類研究所によって1986年に始められ、次いで日本海セトロジー研究グループが1988年から収集を始めました。それ以前の記録は、地方博物館や水族館などで散発的に収集報告される他は、地方新聞や全国紙の地方版などで報道される程度ででした。新聞の地方記事が検索可能なデータベース化されてるのは、1980年代後半以降であることが通常です。そのため1980年代以前の新聞記事を遡って調査することは困難です。一方、NHKアーカイブスの保存番組は、多くは一般には非公開ですが、NHKアーカイブスの公募研究「学術研究トライアル」に採択されると、ほとんどすべての保存映像が視聴でき、データベースの利用が可能となっていました。

そこで、NHKアーカイブスの保存映像から過去の鯨類ストランディング記録を収集し、既存のストランディングデータベース(石川ら 2013)には見られない記録を発掘することを目指しました。結果、鯨類ストランディングを記録した映像は1957–1989年の33年間に31件32タイトルが得ら、種別ではアカボウクジラが最も多くなりました。地域別では9道県から記録があり、神奈川県が半数近くを占めています。

保存映像から得られた予想外の収穫は、鯨に対する人々の態度の変化でした。1950–1970年代ではシャチやハナゴンドウの駆除があり、1970年前後では座礁個体の上に乗ったり蹴り上げる様子、生存個体を土に埋める映像がありました。その後は座礁や迷入個体を水族館に持ち込み飼育を試みる映像が目立つようになります。調査の様子は簡単な体長計測が1980年に1件見られるに留まりました。また、映像の個体が博物館や水族館の標本となっている事例もあり、NHKアーカイブスの保存映像は標本の資料価値にも役立つ記録と考えています。

宇仁義和・谷田部明子・大隅清治. 2014. NHKアーカイブス保存映像の鯨類ストランディング記録. 日本セトロジー研究会第25回大会. 松山. 口頭発表,.2014-5-25. (PDF 3.6 MB)

宇仁義和. 2014. NHKアーカイブス保存映像の文化人類族学的調査の可能性.. 北海道民族学, 10: 77–86. (PDF 560 KB)

宇仁義和・谷田部明子・石川創. 2015. NHKアーカイブス保存映像のなかの鯨類ストランディング. 日本セトロジー研究, 25: 1–6. (J-STAGE, PDF 1 MB)

○発表

宇仁義和・谷田部明子・大隅清治. 2014. NHKアーカイブス保存映像の鯨類ストランディング記録. 日本セトロジー研究会第25回大会. 松山. 口頭発表,.2014-5-25. (PDF 3.6 MB)

宇仁義和. 2013. NHKアーカイブスの保存映像に見るアイヌと樺太先住民、そして捕鯨. 2013年度北海道民族学会2回研究発表大会. 網走. 口頭発表, 2013-10-26.

宇仁義和・櫻井敬人・ロバート=ブラウネル. 2013. アメリカ自然史博物館のロイ・チャップマン・アンドリュース収集鯨類標本. 日本海セトロジー研究会第24回大会. 富山. 口頭発表, 2013-5-26.

宇仁義和・櫻井敬人・ロバート=ブラウネル. 2012. R. C. アンドリュースが見た鮎川と紀伊大島. 日本セトロジー研究会第23回大会. 松島. 口頭発表, 2012-6-.3

宇仁義和・櫻井敬人. 2011. ロイ・チャップマン・アンドリュースの日本と朝鮮での足跡. 日本セトロジー研究会第22回大会. 名古屋. ポスター発表, 2011-6-18.

○著作

宇仁義和・加藤幸治編. 2017. ロイ・チャップマン・アンドリュースの鯨類調査—鮎川 1910年. 東北学院大学論集歴史と文化, 55: 43–179. (東北学院大学公式ウェブサイト/PDF 38.2 MB)

宇仁義和. 2017. ロイ・チャップマン・アンドリュースの鯨類調査と東洋捕鯨鮎川事業場. 宇仁・加藤編. 2017, pp55–67.

宇仁義和. 2017. ロイ・チャップマン・アンドリュース鮎川調査全写真. 宇仁・加藤編. 2017, pp121–179.

加藤幸治・宇仁義和. 2017. アンドリュース著『砲とカメラで鯨を追う』に掲載された鮎川撮影の写真とキャプション. 宇仁・加藤編. 2017, pp97–120.

加藤幸治・宇仁義和・成澤正博. 2017. 写真引き100年前の鮎川のすがた. 宇仁・加藤編. 2017, pp69–96.

宇仁義和. 2016. 日本の近代鯨類学草創期における東洋捕鯨とアンドリュースの影響. 日本セトロジー研究, 26: 17–25. (J-STAGE, PDF 1.2 MB) 要旨 Abstract

※上の本文で永澤六郎を教授あるいは東京帝国大学動物学教室の教授と記していますが誤りです。

박혜린 & 우니 요시카즈. 2016. 로이채프만앤드류스 아시아 탐험 일본편. 장생포고래박물관, 울산. 183pp.[朴ヘリン・宇仁義和. 2016. ロイ・チャップマン・アンドリュース アジア探検日本編. 長生浦鯨博物館, 蔚山. 183pp.]

박혜린 & 우니 요시카즈. 2015. 로이 채프만 앤드류스, 한국에서의 발자취. 장생포고래박물관, 울산. 199pp.[朴ヘリン・宇仁義和. 2015. ロイ・チャップマン・アンドリュース 朝鮮での足跡. 長生浦鯨博物館, 蔚山. 199pp.]

*上記2つの韓国語図録は国立国会図書館と北海道大学水産学部図書館が所蔵しています。

宇仁義和・谷田部明子・石川創. 2015. NHKアーカイブス保存映像のなかの鯨類ストランディング. 日本セトロジー研究, 25: 1–6. (J-STAGE, PDF 1 MB) 要旨 Abstract

宇仁義和. 2015. 1930–50年代における日本の水族館での鯨類飼育. 博物館学雑誌, 40(2): 147–154. PDF 10.5 MB

宇仁義和. 2015. ロイ・チャップマン・アンドリュースが撮影した1910年の土佐清水. 高知県立歴史民俗資料館研究紀要, 19: 1–17. PDF 1.7 MB

宇仁義和. 2014. NHKアーカイブス保存映像の文化人類族学的調査の可能性.. 北海道民族学, 10: 77–86. (PDF 560 KB)

宇仁義和・ロバート=ブラウネル・櫻井敬人. 2014. ロイ・チャップマン・アンドリュースの日本と朝鮮での鯨類調査と1909–1910年の日本周辺での行程. 日本セトロジー研究, 24: 33–61. (J-STAGE, PDF 9.7 MB) 要旨 Abstract

宇仁義和・当山昌直・岸本弘人. 2014. R.C.アンドリュースが1910年に撮影した那覇の写真. 沖縄史料編集紀要, 37: 69–84. (沖縄地域学リポジトリ/PDF 7.3 MB)

○博士論文

戦前期日本の沿岸捕鯨の実態解明と文化的影響―1890-1940年代の近代沿岸捕鯨― 本論と要旨にリンクします。