明治大正期に遡る一次資料「事業場長必携」を用いた東洋捕鯨の操業復元

ノルウェー船籍のまま傭船として東洋捕鯨などで操業した捕鯨船メイン号。Vestfoldarkivet 蔵

明治大正期に遡る一次資料「事業場長必携」を用いた東洋捕鯨の操業復元

明治大正期から戦前の沿岸捕鯨に関する人文学的研究は、操業実態が不明なままに進められてきました。これは、操業の様子を伝える一次資料が得られなかったことが要因です。捕鯨砲の開発史は別にして、福本和夫1960『日本捕鯨史話』から山下渉登2004『捕鯨』に至るまで、明治期の近代捕鯨の操業は明石喜一編1910『本邦の諾威式捕鯨誌』に依拠し、不足分は雑誌記事を用いて記述されてきました。一次資料を用いた研究はほとんど見られません。事業場の場所や捕獲統計については笠原昊1950「日本近海の捕鯨業とその資源」が全貌を伝えているものの、事業場別の集計はされておらず、捕獲の季節や捕獲場所は不明なままでした。ノルウェー式捕鯨による日本の沿岸捕鯨は、航海日誌や契約書類を資料とする18–9世紀のアメリカ捕鯨、鯨組の文書を使用した近世の西海捕鯨の研究、初めから監督官が乗船した南極海の母船式捕鯨に比べ、史料に恵まれず実証性に欠ける状況だったといえます。

既存の研究が資料としたのは文書であり、図面や写真を多数用いて事業場や捕鯨船、操業の実際を視覚的に現した報告は国内には見られません。例外は、アメリカ人のロイ・チャップマン・アンドリュース Roy Chapman Andrews による『Whale Hunting wist Gun and Camera』(1916)や関連の報告です。彼の写真は日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金「もうひとつの近代鯨類学「第一鯨学」の形成と展開」(基盤研究C: 2011–2023、課題番号23501209)により入手済みで、それを用いた視覚的な解説を試みました。韓国の蔚山広域市にある長生浦鯨博物館が開催した2回のアンドリュースの写真展でも研究の成果が用いられました。さらに、研究終盤ではノルウェー人砲手ヘンリク・メルソム Henrik Melsom 撮影の写真、そして日本最初の砲手と考えられるワルビー(ウォルビー) A.A.Walby の日誌も見つかりました。

本研究は日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金「明治大正期に遡る一次資料「事業場長必携」を用いた東洋捕鯨の操業復元」(基盤研究C: 2014–2027、課題番号26350365)の助成を受けおこなわれました。

JSPSの報告ページ「KAKEN — 研究課題をさがす | 明治大正期に遡る一次資料「事業場長必携」を用いた東洋捕鯨の操業復元 (KAKENHI-PROJECT-26350365)」

姉妹研究:もうひとつの近代鯨類学「第一鯨学」の形成と展開

「事業場長必携」とは

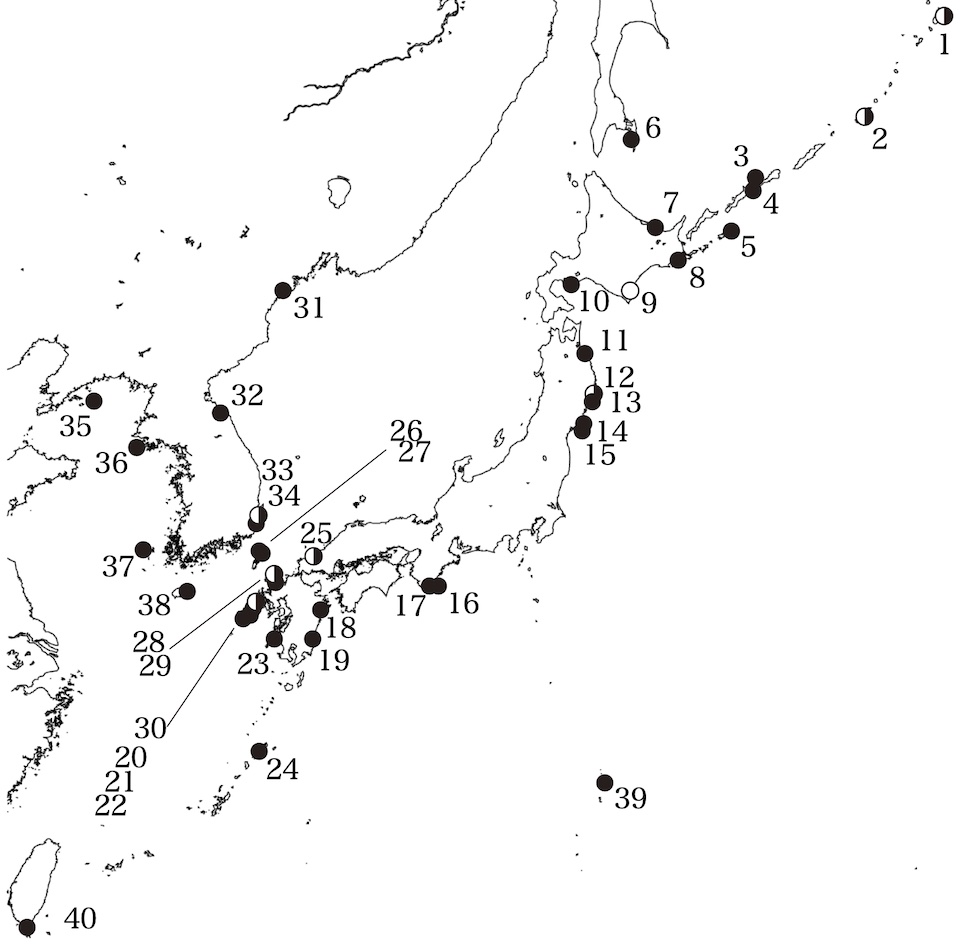

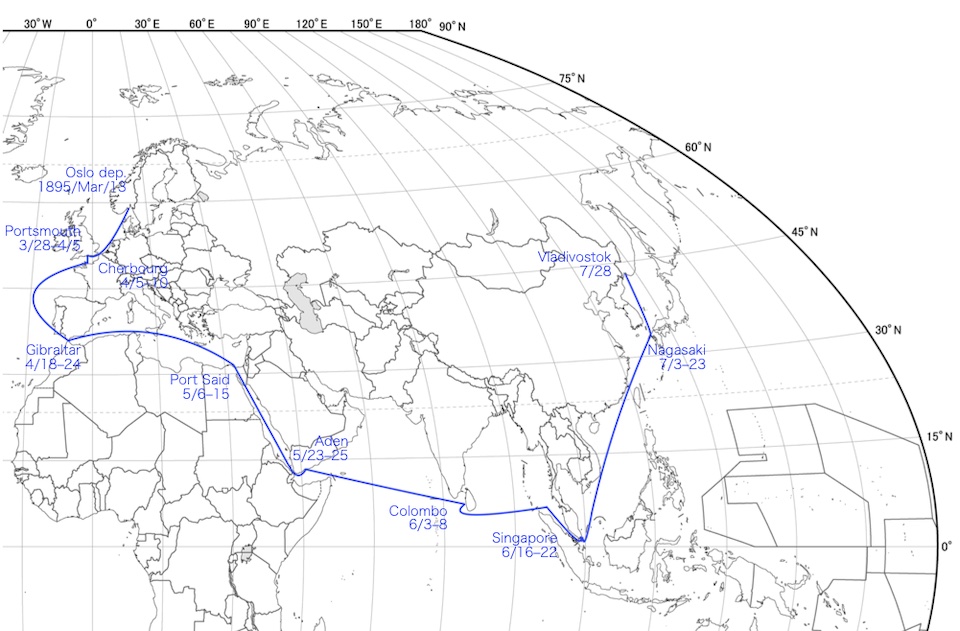

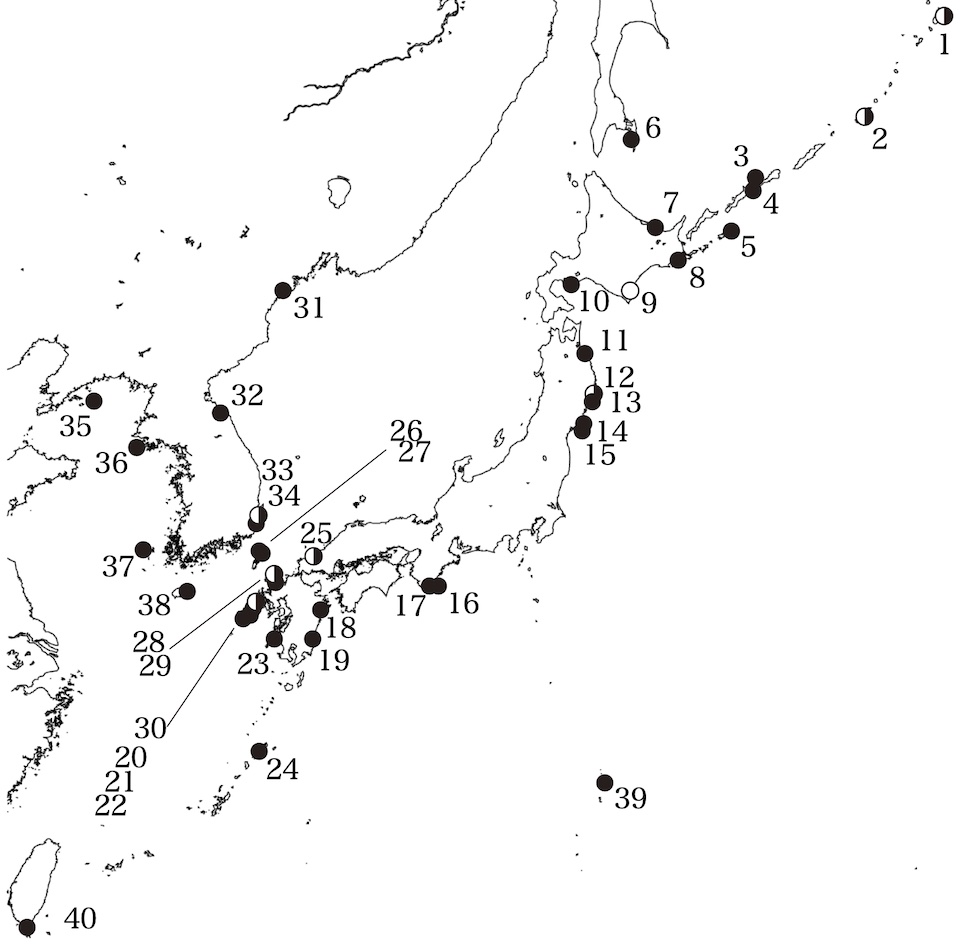

「事業場長必携」が見つかっている陸揚場(宇仁 2016, 図1)

「事業場長必携」(以下「場長必携」)は、東洋捕鯨の沿岸捕鯨の事業場長が代々引き継いできた操業記録と地域関係の手引きというもので、現在の国土に加え、樺太や千島列島、朝鮮や台湾などの戦前の領有地を含む30個所以上の事業場分が確認されています(図)。日誌や伝票、社内文書を編集した累年的な冊子ですが、幹部職員用の内部資料という性格から記載内容に脚色は少ないと考えられ、一次資料といえる価値を持つものです。

「場長必携」の記載内容は27項目で統一され、事業場の開設や継続期間、捕鯨船の稼働状況、砲手の配置、種別月別の捕獲数、寄附や挨拶先といった地域との関係など、日本の沿岸捕鯨の操業実態を伝えています。継続期間は長いものでは明治末から戦後に及び、宮城県の鮎川(旧・牡鹿町、現・石巻市)は1909–1950年度の41年間、朝鮮半島の蔚山[うるさん](現・蔚山広域市南区)では1910–1944年度の35年間、和歌山県の紀伊大島(串本町)になると1909–1965年度の56年間にわたる記録が集成されています。この資料を利用して、東洋捕鯨の捕鯨事業場やとりまく状況について、外形的な内容が主体となるが具体的に描き出すことが可能と考えられました。

本研究は、東洋捕鯨の社内資料「事業場長必携」用いて行われる初めての包括的な研究となりました。

宇仁義和. 2015. ロイ・チャップマン・アンドリュースの鯨類調査と下関 —東洋捕鯨の蔚山事業場における捕鯨事業を中心として. 下関鯨類研究室報告, 3: 15–27. (PDF 15.4 MB)

宇仁義和. 2016. 社内文書に見る東洋捕鯨の事業場. 下関鯨類研究室報告, 4: 12–35. (PDF 3.5 MB)

事業場と捕鯨船

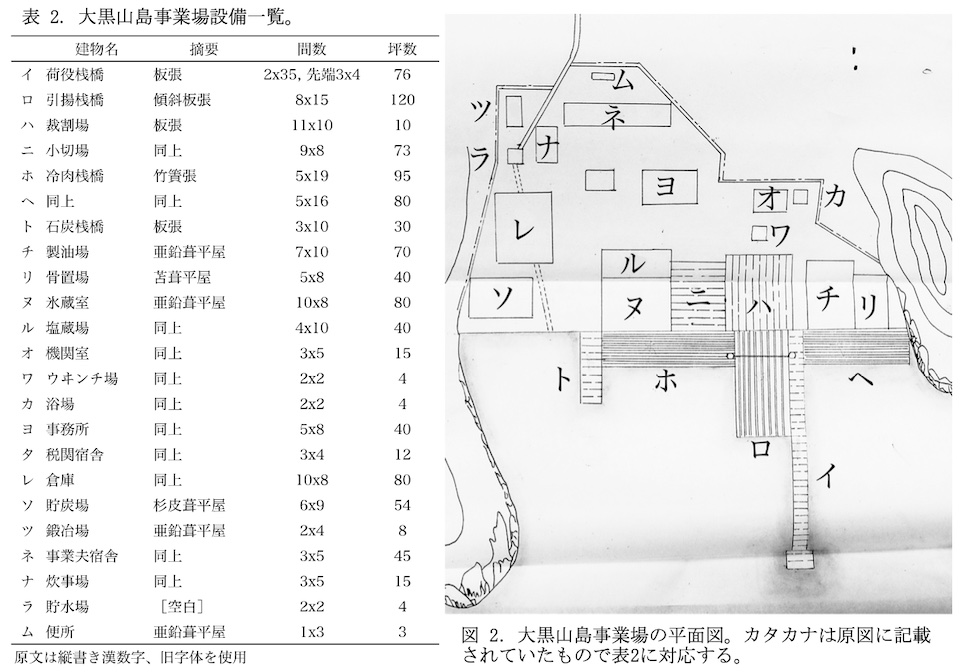

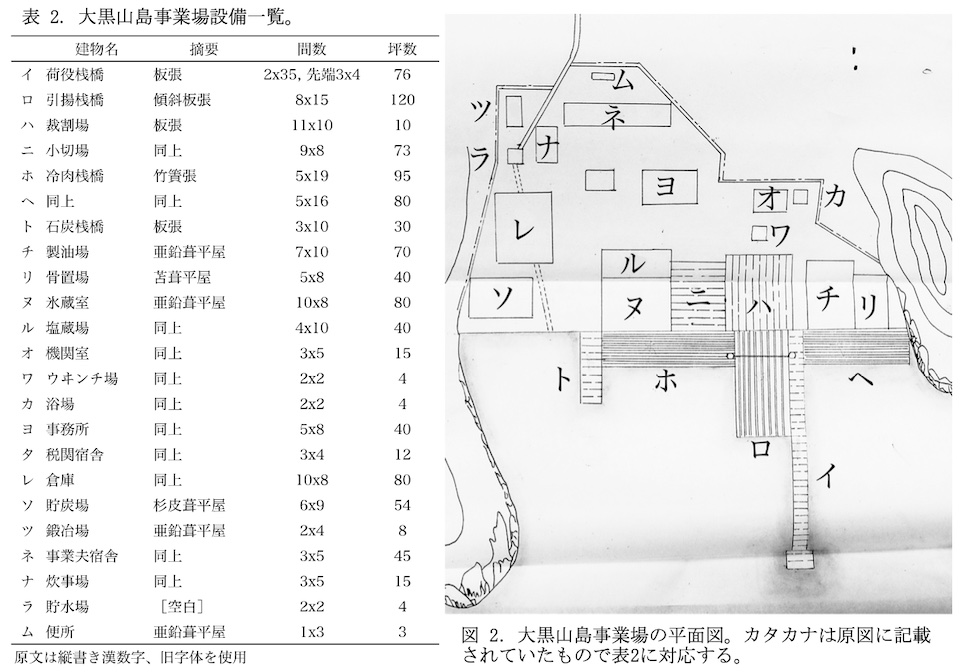

「場長必携」に収録された黄海の大黒山島(흑산도 フクサンド)の事業場計画図

捕鯨船レツクス Rex 丸の船体図。ノルウェー海洋博物館 Norsk Maritimt Museum 蔵

捕鯨事業は捕鯨船と事業場が必要です。近代捕鯨の最初期では陸揚場の代わりに解剖船が用いられましたが、東洋捕鯨の成立時には陸上基地が普及していました。ところが、現代の近代捕鯨の論考では捕鯨船や事業場の実際を追求したものはほとんど無く、戦前の文献がわずかに掲載する程度なのです。捕鯨船の一覧や砲手との関係などの具体的な記述もわずかでした。「場長必携」は、ノルウェー人を含む砲手と捕鯨船の配属先が得られる画期的な資料といえます。事業場の移転や初期に見られた反対運動などについても、事業者の立場での記載として注目すべき内容と考えます。

砲手と捕鯨船は固定されていることが多く、たとえば千鳥丸の砲手はスヨーボルトという具合です。ちなみにスヨーボルトと記された砲手は共同著作もあるトルスティン=ショーボル[Torstein Sjøvold]氏の祖父です。この場合、着業地も固定される傾向が見られます。他方、レックス丸は砲手が一定せず、着業地もバラバラで毎年3–5か所の事業場を回っています。ノルウェー人砲手は1920年代後半には割合が低くなり、最後は1932年に1人となります。着業地は後年には朝鮮半島北部や千島が中心となることから、日本人が行きたがらない遠隔地を活動の場としたようです。ノルウェー人砲手の実数は、名字のみの不正確なカタカナ表記のため確実なことは不明ですが、総計で40人を超えていたと思われます。

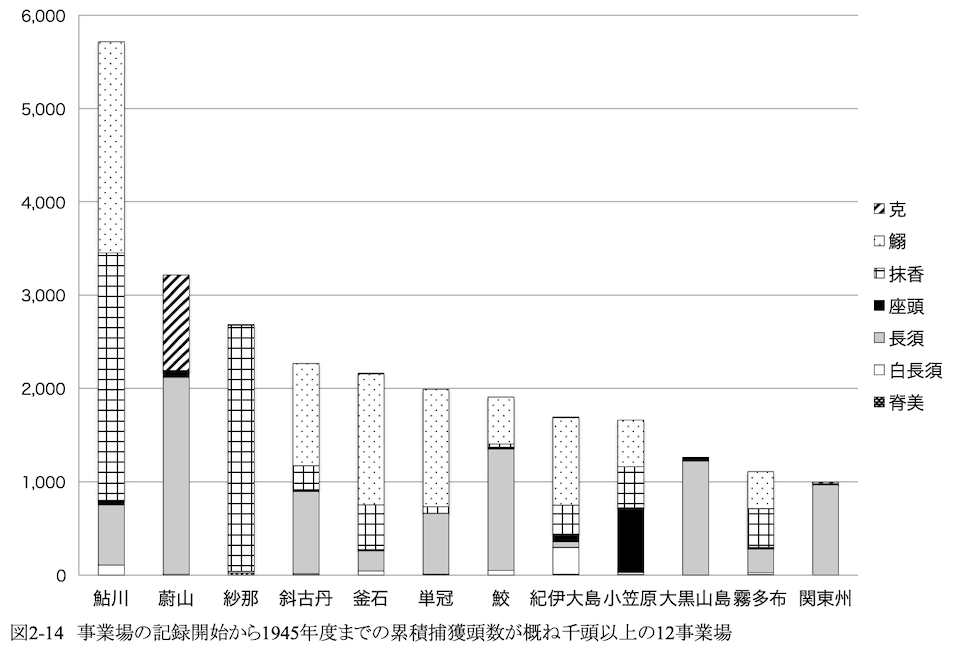

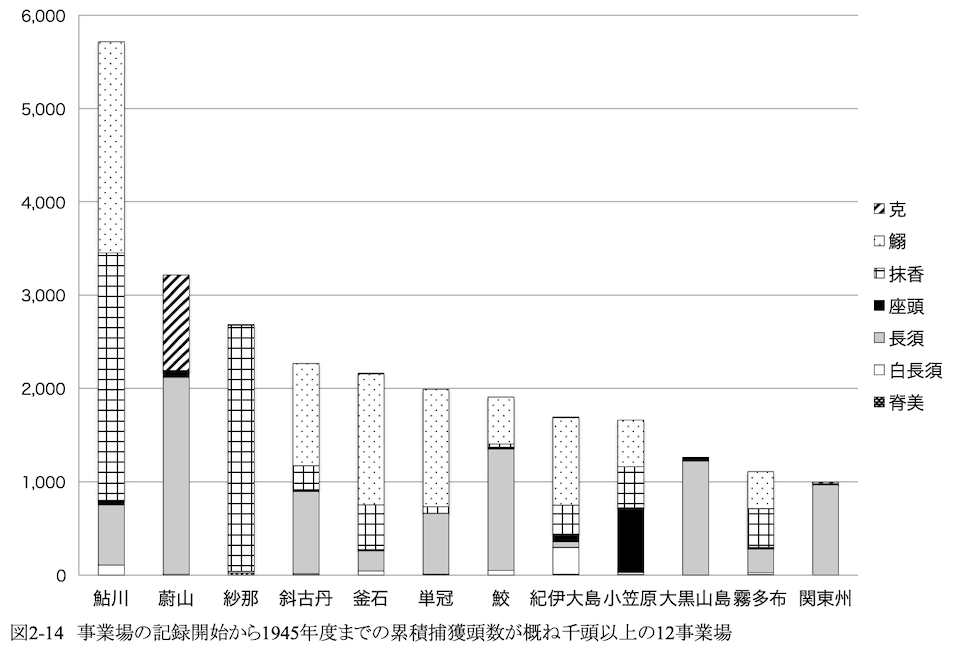

事業場の記録開始から1945年度までの累積捕獲頭数が概ね1000頭以上の事業場の種別捕獲数。博士論文第2章より

捕獲数については「場長必携」を用いると事業場別種別年別月別の結果が得られます。北方四島に位置する択捉島の紗那[しゃな]と色丹島の斜古丹[しゃこたん]は近くにありながら捕獲種の構成は全く異なります。このことを統計から示すこともできました。累積捕獲数からは主要事業場も明らかとなり、トップは鮎川、次いで朝鮮の蔚山が来ます。この2か所は現在も捕鯨を地域の誇りとしており、ともに捕鯨を含む鯨の博物館を設置しています。近代沿岸捕鯨を地域のアイデンティティとする場所がこの2か所に限られることも納得できる結果でした。

捕獲数については「場長必携」を用いると事業場別種別年別月別の結果が得られます。北方四島に位置する択捉島の紗那[しゃな]と色丹島の斜古丹[しゃこたん]は近くにありながら捕獲種の構成は全く異なります。このことを統計から示すこともできました。累積捕獲数からは主要事業場も明らかとなり、トップは鮎川、次いで朝鮮の蔚山が来ます。この2か所は現在も捕鯨を地域の誇りとしており、ともに捕鯨を含む鯨の博物館を設置しています。近代沿岸捕鯨を地域のアイデンティティとする場所がこの2か所に限られることも納得できる結果でした。

宇仁義和. 2017. 千島の近代捕鯨―択捉島と色丹島を中心に. 根室市歴史と自然の資料館紀要, 29: 31–44. (PDF 3.0 MB)

宇仁義和. 2018. 戦前 1899–1945 年の近代沿岸捕鯨の事業場と捕鯨船. 下関鯨類研究室報告, 6: 36–49. (PDF 13 MB)

メルソム撮影が撮影した20世紀初頭の朝鮮海捕鯨の写真

メルソムの次女シグリ、『実地探検捕鯨船』の口絵に使われた写真のネガが Vestfoldarkivet に保存されていた

南極海捕鯨の母船にスリップウェイを考案した著名な砲手兼実業家のヘンリク・メルソム Henrik Govenius Melsom 1870-1944 が撮影したと考えられるガラスネガ約200枚がノルウェー王国南部のベストフォル県博物館に寄贈されていることが、現在写真を保有するベストフォルアーカイブ Vestfoldarkivet へのメール照会で明らかになりました。現地でネガを複写して検討したところ、ロシア極東から朝鮮半島、日本の写真が52枚あると判断し、撮影地や被写体を特定しました。このうち捕鯨に直接関係し、かつ重要と判断した13枚については雑誌に報告を掲載しました。13枚の写真には、ロシアの捕鯨会社から継承した朝鮮半島南東部に位置する長崎捕鯨の蔚事業場、長く傭船として日本の捕鯨会社で活躍した捕鯨船メイン号、金剛山を背景に朝鮮半島日本海側中部の長箭[ちゃんぜん]湾に停泊する捕鯨船、捕鯨船ギヨルギー号と乗組員、などが含まれていました。これらは当時の雑誌記事や『本邦の諾威式捕鯨誌』(明石 1910)の記述を裏書きするもので、日本周辺の近代捕鯨の視覚的資料としてたいへん重要な記録といえます。

その他にも日本や朝鮮、中国などで撮影されたと判断した写真があり、それらについてはベストフォルアーカイブにpdf報告書「Explanatory notes for The Sigrid Govenius Melsom Glass Negative Collection Shoot by Henrik Govenius Melsom in China, Japan, and Korea」を作成して送付しました。この報告の21ページに写る捕鯨船は、アーティストの是恒さくら氏から神攻丸[しんこうまる]との指摘をいただいています。

宇仁義和. 2017. ノルウェーに保存されていた20世紀初頭の朝鮮半島沿岸の捕鯨の写真. 日本セトロジー研究, 27: 9–16. (J-STAGE, PDF 14.9 MB)

På lesesalen - besøk fra Japan - Vestfoldarkivet

Explanatory notes for The Sigrid Govenius Melsom Glass Negative Collection Shoot by Henrik Govenius Melsom in China, Japan, and Korea pdf 13.6MB

日本最初の砲手ワルビーの日誌

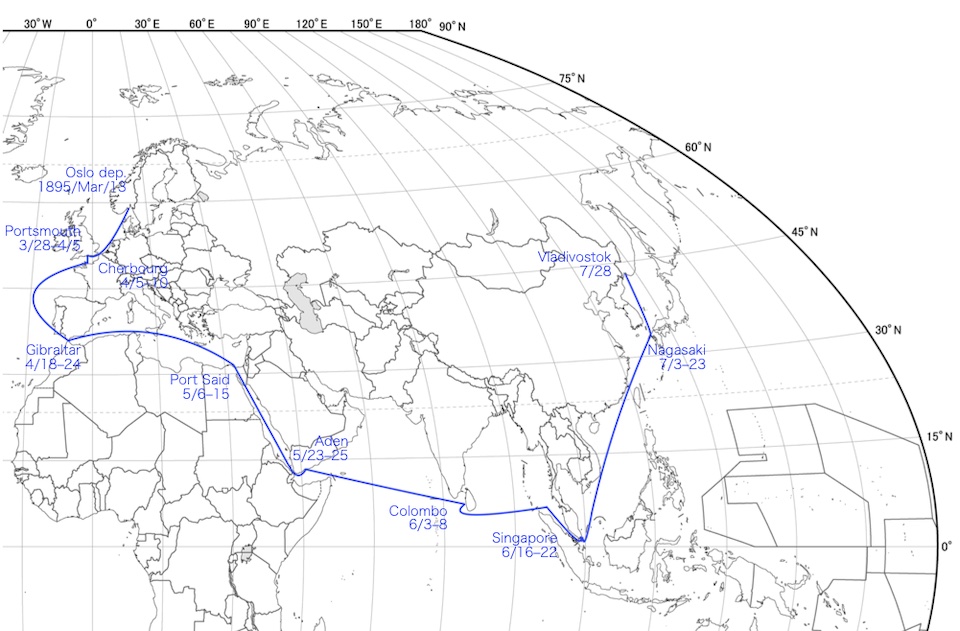

ワルビーの日誌から再現した極東への航路

『本邦の諾威式捕鯨誌』には、日本で最初の砲手はエー・エー・ワルビーと紹介されています。メルソムの写真の複写でベストフォルアーカイブを訪問した際、A. A. Walby の日誌があると実物を見る機会があり、調査に同行してくれた元ストックホルム大学教授のショーボル氏、自身も日本で活躍した砲手の孫、が英訳をおこないました。英文を見たところ、日誌の内容は1894年12月から翌95年7月までのオスロからウラジオストクへの航海、1995年夏のウラジオストク近郊(現在の行政区ではナホトカ市)のガイダマーク湾での捕鯨基地建設、1895–1897年のケイゼルリンク伯爵の捕鯨会社の操業の様子、1897–1900年の長崎の日本遠洋捕鯨での仕事などが含まれます。つまり、日本の近代捕鯨の最初期を記録した貴重な一次資料と判明したのです。航海は捕鯨船ニコライとギヨルギーの2隻でスエズ運河経由で来たこと、ガイダマークの捕鯨基地建設では日本人、中国人、朝鮮人ほか多くの国の人が働いていたこと、ロシア極東から朝鮮半島沿岸での捕鯨の記録、日本の捕鯨会社に勤務中に大阪に滞在して日本初の近代捕鯨船「烽火丸」[ほうかまる]建造の監督を務めたことなどが記されていました。また、休日や業務の空白期間には雲仙の温泉や大阪から奈良公園を訪問したことも述べています。

当時の日本への評価も見られます。ガイダマクの捕鯨基地建設では、レンガ積み、大工、鍛冶など25人の日本人が参加したと記され、総勢70人以上の労働力がったとしています。日本人への評価は高くありません。烽火丸の監督の仕事で大阪に行くものの約束した日になっても社員が来ない、仕事が遅い、約束を守らない、という態度に相当いらだっていた様子がうかがました。

また日誌の記述と同時代の雑誌記事を検討した結果、ワルビーが日本で砲手に就業した年は『本邦の諾威式捕鯨誌』(明石編 1910)やそれを引用した『Den Moderne Hvalfangsts Historie Bind 2』(Tønnessen 1967)の記述より1年遅い1899年であることも判明しました。

Uni, Yoshikazu and Sjøvold, Torstein. 2025. The Far East voyages and whaling activities of A. A. Walby, the first gunner working for a Japanese whaling company, from his diary 1894-1900. Japan Cetology (35): 9–17. PDF 3.5 MB

宇仁義和・トルスティン=ショーボル. 2022. 日本最初の砲手ワルビーの航路と極東での活動1894–1900. 日本セトロジー研究会第32回大会. 富士, ポスター発表, 2022-6-5. pdf 2.0 MB

キャンセルされる近代沿岸捕鯨

樺太(サハリン)中知床岬(アニワ岬)近くの札塔の遺構。草原のなかのコンクリートが捕鯨事業場かどうかは不明

黄海の韓国の大黒山島(흑산도 フクサンド)の東洋捕鯨事業場の跡地は鯨公園として整備されている

済州島は西帰浦(서귀포 そぎぽ)の観光船乗場近くには、捕鯨船電丸[いなつままる]乗組員の「遭難追悼之碑」が残る(2016年)

台湾南端に残る捕鯨事業場の斜路の跡。写真中央の石組みがそれ、ただし年代はわからない

日本の近代捕鯨はノルウェーやロシア、大韓帝国などとの国際的な関係のなかで生まれ、地方における近代化の先駆者となり、肉食という西洋文化の推進役にもなりました。しかし、指定文化財その他の行政による「公認された文化財」は網取り捕鯨や突取り捕鯨などの近世捕鯨に集中し、近代捕鯨に関する物件はきわめて少ない状態です。さらに、沿岸捕鯨に関した文化財保護法による物件は、登録有形文化財(建造物)「蜂谷ビル(旧東洋捕鯨株式会社下関支店)」の1件に限られます。極論すれば近代沿岸捕鯨に関連した文物は、文化遺産としては認められていない状態といえます。

捕鯨事業場は波打ち際に立地します。そこは、護岸事業や港湾地区の再開発など、土地の改変が頻繁におこなわれる場所であり、津波の被害も受けやすい。歴史的な価値を認めたとしても沿岸捕鯨の跡地は現地保存することが困難なのです。さらに、1972年に開催された国連人間環境会議(ストックホルム会議)以降、捕鯨は環境団体や非捕鯨国から非難されるようになり、大手水産会社は捕鯨事業について表に出さなくなっています。このことも沿岸捕鯨の遺構や文物が残りづらい状況を作り出しています。

一方、海外では日本時代の沿岸捕鯨の遺構や記念物が目に見える形で残されている例があります。韓国では、南西部の黒山島の鯨公園、済州島の捕鯨船電丸[いなつままる]乗組員の「遭難追悼之碑」が残されています。台湾では南端の南湾に引揚げ桟橋の跡が衛星写真から見える形で残っています。サハリンでは最南端に近いアニワ湾東側、中知床岬に近い札塔[さっとう]には、捕鯨事業場の遺構の可能性があるコンクリートの枡が多数並ぶ遺構が見られます。

宇仁義和. 2016. 韓国の鯨事情 現地報告とネット情報. セトケンニューズレター, 36: 6–7. 日本セトロジー研究会. 長崎.

宇仁義和. 2016. 東洋捕鯨樺太事業場跡を探して. セトケンニューズレター, 37: 6–7. 日本セトロジー研究会. 長崎.

鯨骨門と鯨肉食

東洋捕鯨鮎川事業場の鯨骨門。1910年、R.C.アンドリュース撮影 AMNH#27363

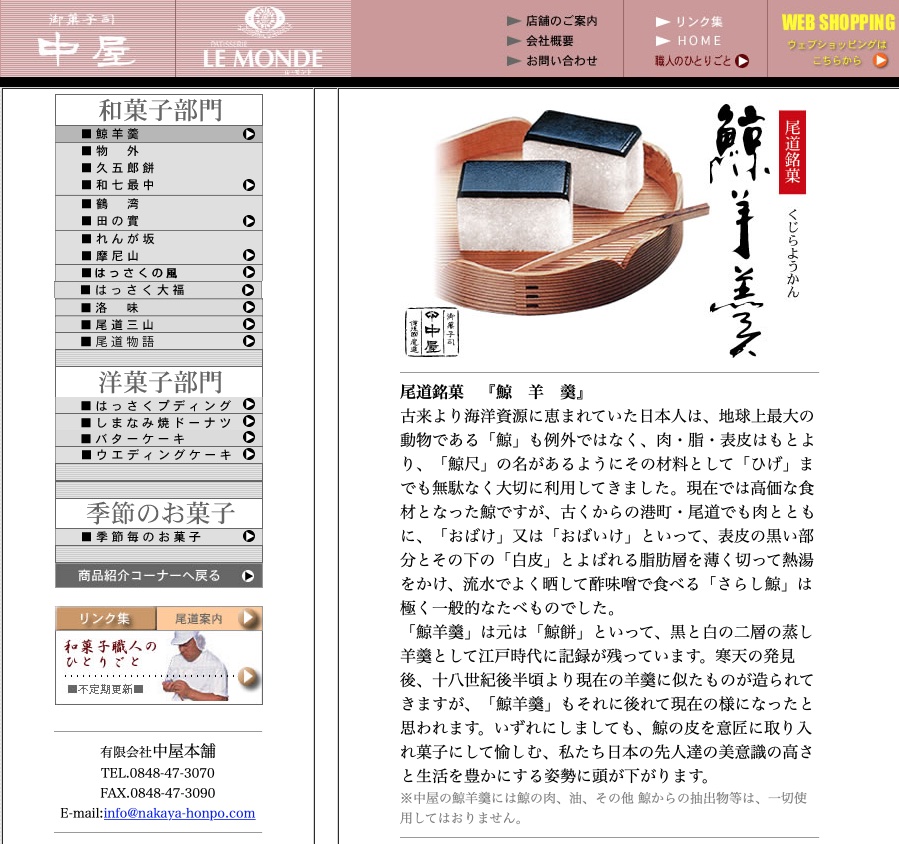

尾道の伝統菓子「鯨羊羹」は脂皮を模している。鯨という食材は、このような形態で認識されてきた傍証

科研費の研究期間終了後も、東洋捕鯨の博覧会など普及事業や販売事業を含む近代捕鯨の文化的影響に関する調査を続け報告をまとめています。

ひとつは鯨骨鳥居の成立の考察です。太地や有川など近世捕鯨の根拠地には鯨骨鳥居を備えた神社が存在します。しかし、それらは近代捕鯨とともにノルウェーから日本に持ち込まれた鯨骨門が変化したものでしょう。日本に持ち込まれた当初は捕鯨や捕鯨基地のシンボルに用いられ、神社での使用は見つけられません。神社での使用は1920年代頃以降に千島や樺太、台湾など遠隔地で神社への奉納品として用いられるようになりました。本土の近世捕鯨の操業地で神社の鳥居とすることが始まったのは戦後、おそらく1970年代以降のことと考えています。また、近世には鯨骨鳥居は文献上は確認できません。鯨の下顎骨を鳥居として用いるのは日本独自の事象ではあるのですが、西洋起源の事物を日本の習慣に応用して生まれた近代の創作という結論です。だからといってそれらを偽物とは思いません。外来起源のものをアレンジし、いつの間にか自らの歴史に組み込んでいくのは日本らしさであり、100年以上経過した現在では定着した伝統といえるでしょう。

ふたつ目は日本の鯨肉食の考察です。江戸時代の日本における鯨食は主に白皮で、赤肉は捕鯨根拠地を中心に食されていたようです。この傾向は近代も継続しましたが、沿岸捕鯨の拡大によって赤肉の食用利用は1910年代までに博多や下関、大阪の商圏を中心に広がり、1920年代には東京の商圏、東北の捕鯨根拠地周辺でも相当程度進みました。夏を漁期とする東北から北海道千島で捕獲された鯨の赤肉は当初は肥料用でしたが、1920年代後半に冷蔵庫や冷蔵輸送が整備されて食用として利用されるようになったのです。近代に普及した鯨肉料理は、近世以来の白皮を用いた鯨料理とは独立に、近代以降に始まった肉食の普及、和洋折衷総菜として普及したものであり牛肉の代用品としての性格を持っていたという結論です。論文要旨では鯨の「赤肉は捕鯨根拠地を限られて食されていた」というのはやや言い過ぎですが、近代初期に鯨肉が都市部で販売されていた関西では下品な食材という扱いで、客に料理として振る舞えるようなものではなかったのです。

宇仁義和. 2019. 「鯨骨鳥居」は西欧の鯨骨門から転化した. 日本セトロジー研究, 29: 15–20. 要旨 Abstract

宇仁義和. 2018. 近世近代の鯨肉料理の使用部位と近代日本における鯨肉食の普及過程. 日本セトロジー研究, 28: 1–25. (J-STAGE, PDF 5.3 MB) 要旨 Abstract

発表と報文

○学会発表

宇仁義和・トルスティン=ショーボル. 2022. 日本最初の砲手ワルビーの航路と極東での活動1894–1900. 日本セトロジー研究会第32回大会. 富士, ポスター発表, 2022-6-5. pdf 2.0 MB

宇仁義和・石川創. 2016. 黄海のナガスクジラ: 回遊と個体群状態の推定. 日本セトロジー研究会第27回大会, 寺泊, 口頭発表, 2016-6-26.

宇仁義和. 2015. 東洋捕鯨に見る初期の近代捕鯨の操業形態. 日本セトロジー研究会第26回大会, 八峰, 口頭発表, 2015-7-19.

○著作

Uni, Yoshikazu and Sjøvold, Torstein. 2025. The Far East voyages and whaling activities of A. A. Walby, the first gunner working for a Japanese whaling company, from his diary 1894-1900. Japan Cetology (35): 9–17. PDF 3.5 MB

宇仁義和. 2018. 戦前 1899–1945 年の近代沿岸捕鯨の事業場と捕鯨船. 下関鯨類研究室報告, 6: 36–49. (PDF 13 MB)

Уни Ёсикадзу. 2017. КИТОБОЙНЫЙ ПРОМЫСЕЛ НА КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВАХ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА. ВЕСТНИК САХАЛИНСКОГО МУЗЕЯ. 24: 84–102 (PDF 7.6 MB)

[「千島の近代捕鯨―択捉島と色丹島を中心に」の英訳訂正原稿のロシア語訳、露語タイトルの英訳は Whaling in the Kuril Islands in the first half of the 20th Century]

宇仁義和. 2017. ノルウェーに保存されていた20世紀初頭の朝鮮半島沿岸の捕鯨の写真. 日本セトロジー研究, 27: 9–16. (J-STAGE, PDF 14.9 MB) 要旨 Abstract

宇仁義和. 2017. 千島の近代捕鯨―択捉島と色丹島を中心に. 根室市歴史と自然の資料館紀要, 29: 31–44. (PDF 3.0 MB)

宇仁義和. 2016. 東洋捕鯨樺太事業場跡を探して. セトケンニューズレター, 37: 6–7. 日本セトロジー研究会. 長崎.

宇仁義和. 2016. 社内文書に見る東洋捕鯨の事業場. 下関鯨類研究室報告, 4: 12–35. (PDF 3.5 MB)

宇仁義和. 2016. 韓国の鯨事情 現地報告とネット情報. セトケンニューズレター, 36: 6–7. 日本セトロジー研究会. 長崎.

宇仁義和. 2015. ロイ・チャップマン・アンドリュースの鯨類調査と下関 —東洋捕鯨の蔚山事業場における捕鯨事業を中心として. 下関鯨類研究室報告, 3: 15–27. (PDF 15.4 MB)

宇仁義和. 2014. 北海道浜中町の捕鯨遺跡. セトケンニューズレター, 33: 8. 日本セトロジー研究会. 長崎.

○博士論文

戦前期日本の沿岸捕鯨の実態解明と文化的影響―1890-1940年代の近代沿岸捕鯨― 本論と要旨にリンクします。

捕獲数については「場長必携」を用いると事業場別種別年別月別の結果が得られます。北方四島に位置する択捉島の紗那[しゃな]と色丹島の斜古丹[しゃこたん]は近くにありながら捕獲種の構成は全く異なります。このことを統計から示すこともできました。累積捕獲数からは主要事業場も明らかとなり、トップは鮎川、次いで朝鮮の蔚山が来ます。この2か所は現在も捕鯨を地域の誇りとしており、ともに捕鯨を含む鯨の博物館を設置しています。近代沿岸捕鯨を地域のアイデンティティとする場所がこの2か所に限られることも納得できる結果でした。

捕獲数については「場長必携」を用いると事業場別種別年別月別の結果が得られます。北方四島に位置する択捉島の紗那[しゃな]と色丹島の斜古丹[しゃこたん]は近くにありながら捕獲種の構成は全く異なります。このことを統計から示すこともできました。累積捕獲数からは主要事業場も明らかとなり、トップは鮎川、次いで朝鮮の蔚山が来ます。この2か所は現在も捕鯨を地域の誇りとしており、ともに捕鯨を含む鯨の博物館を設置しています。近代沿岸捕鯨を地域のアイデンティティとする場所がこの2か所に限られることも納得できる結果でした。